- ハンコヤドットコムTOP

- 篆刻印・落款印特集

篆刻印とは、主に書道や絵画などの書画作品に落款(サイン)として押される印のことをいいます。篆刻によってできた印鑑は、普段使っているはんことはまた違った趣を楽しめます。 文字や枠も自由にデザインできる自分だけの「篆刻印」をつくってみませんか?

篆刻とは、本来、ハンコに篆書体(印鑑に刻印される書体のこと)を刻む事から篆刻と呼ばれていました。

現代は、はんこには篆書体以外にも楷書体・行書体・草書体・隷書(れいしょ)体・ひらがな・カタカナなども刻まれますので、

印鑑を作る事を総じて「篆刻」といいます。

篆刻とは、本来、ハンコに篆書体(印鑑に刻印される書体のこと)を刻む事から篆刻と呼ばれていました。

現代は、はんこには篆書体以外にも楷書体・行書体・草書体・隷書(れいしょ)体・ひらがな・カタカナなども刻まれますので、

印鑑を作る事を総じて「篆刻」といいます。

篆刻印は通常の印鑑と用途が異なります。

篆刻印は書道作品や日本画などにサインとして押され、落款(らっかん)印や遊印とも呼ばれる印鑑です。

実印などと違い、落款印、遊印は自由で遊び心があり、印面は文字である必要もなく、例えば刻印される文字が間違っていても問題ないのです。

(篆刻家の先生に怒られてしまいそうですが…。)作る際に誤って文字や枠が欠けたりしても、それは篆刻印としての味となり、個性となります。

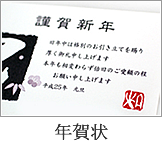

用途も書道作品や日本画だけでなく、年賀状やはがき、お手紙や名刺のアクセントとして押しても風合いが出ます。

使い方は人それぞれの篆刻印。あなたも気軽な気持ちで篆刻にチャレンジしてみませんか?

遊び心で作るのも良し、篆刻の奥深さを知って本格的に勉強を始めるのも良し、皆様のきっかけになれば幸いです。

篆刻(てんこく)・落款(らっかん)印はお手紙やハガキ、年賀状にサインとして使う事もできれば、名刺の名前の横に装飾としてはんこを推す事もできます。

篆刻(落款印)は個人や組織を特定、または証明するものと使われてきましたが、使い方は人それぞれで無限大です。

篆刻印のつくり方の手順です。篆刻初心者スタッフが篆刻に挑戦してみました!

彫りたい内容を真っ白な紙に鉛筆やペンで自由にデザインしましょう。ここでの作業が仕上がりに影響しますので納得いくものを書いてください。

彫りたい内容を真っ白な紙に鉛筆やペンで自由にデザインしましょう。ここでの作業が仕上がりに影響しますので納得いくものを書いてください。

書きあがった内容をレーザープリンターでコピーします。印刷濃度をあげて印面がクッキリと印刷されるようにしてください。

書きあがった内容をレーザープリンターでコピーします。印刷濃度をあげて印面がクッキリと印刷されるようにしてください。 石を平らになるまでやすりがけします。鉛筆で印をつけ、印を消すように研磨すると平らになったかが分かります。(印が残っていると平らになっていません。)

石を平らになるまでやすりがけします。鉛筆で印をつけ、印を消すように研磨すると平らになったかが分かります。(印が残っていると平らになっていません。) 平らになった印面に、朱色の墨を塗ります。朱墨が薄くならないようにしてください。多少のムラは気にしなくても構いません。

平らになった印面に、朱色の墨を塗ります。朱墨が薄くならないようにしてください。多少のムラは気にしなくても構いません。 ②で印刷した紙を裏返して、印面に合わせ、テープなどで石に固定します。

②で印刷した紙を裏返して、印面に合わせ、テープなどで石に固定します。 黄色のマジックインキで印面を塗りつぶします。そうする事でコピーされたインクが紙から浮き上がり、石に転写されます。

黄色のマジックインキで印面を塗りつぶします。そうする事でコピーされたインクが紙から浮き上がり、石に転写されます。 印面が転写されました。転写が薄い場合はペンなどで線を補強します。乾くのを待ってから文字の際を彫っていきましょう。

印面が転写されました。転写が薄い場合はペンなどで線を補強します。乾くのを待ってから文字の際を彫っていきましょう。 印鑑で写したくない部分を削っていきます。少し力が入りますので怪我には気を付けましょう。多少の失敗も風合いですので気にせずどんどん彫りましょう。

印鑑で写したくない部分を削っていきます。少し力が入りますので怪我には気を付けましょう。多少の失敗も風合いですので気にせずどんどん彫りましょう。 試し押しをします。押された印鑑のイメージで彫り残している所や、気に入らない部分を削り取っていきます。

試し押しをします。押された印鑑のイメージで彫り残している所や、気に入らない部分を削り取っていきます。 ここからが篆刻の醍醐味です。文字や枠にキズや欠けをあえて付けて【風合い】を表現します。

ここからが篆刻の醍醐味です。文字や枠にキズや欠けをあえて付けて【風合い】を表現します。

※大胆に全て削り取らないように気を付けましょう。 最後に軽く研磨して印面を平に整えます。

最後に軽く研磨して印面を平に整えます。

※ここでやすりがけをしすぎると、印面が消えてしまうので気をつけてください。 完成した篆刻印を押してみました!

完成した篆刻印を押してみました!

今回挑戦した12mm角の印影は、書道用の半紙や色紙に最適な大きさです。

印鑑・はんこの総合サイト

印鑑・はんこの総合サイト チタン印鑑サイト

チタン印鑑サイト おしゃれ印鑑のキレイ はんこ

おしゃれ印鑑のキレイ はんこ 伝統と匠の技が作る印鑑

伝統と匠の技が作る印鑑 印鑑ケース専門店

印鑑ケース専門店 シルバー 印鑑 CODE925

シルバー 印鑑 CODE925 シャチハタ ネーム印

シャチハタ ネーム印 ゴム印/オリジナルスタンプ

ゴム印/オリジナルスタンプ 組み合わせゴム印・住所印

組み合わせゴム印・住所印 データ 印・ ハンコ

データ 印・ ハンコ お名前スタンプ

お名前スタンプ

はんこやどっとこむスタンパー

はんこやどっとこむスタンパー 特殊インク 対応 スタンプ

特殊インク 対応 スタンプ 印刷総合

印刷総合 名刺

名刺 スピード封筒

スピード封筒 スタンプカード 印刷専門店

スタンプカード 印刷専門店 社員証/IDカード 専門店

社員証/IDカード 専門店 オリジナル ポスター印刷

オリジナル ポスター印刷 オリジナルパンフレット印刷

オリジナルパンフレット印刷 オリジナルTシャツの作成

オリジナルTシャツの作成 シール/ステッカー 印刷

シール/ステッカー 印刷 スピードはがき

スピードはがき 表札館

表札館 郵便ポスト

郵便ポスト 名入れカレンダー専門店

名入れカレンダー専門店 オリジナルトートバッグ

オリジナルトートバッグ 粗品タオル

粗品タオル 名入れメモ帳

名入れメモ帳 クリアファイル 印刷専門店

クリアファイル 印刷専門店 のぼり旗 専門店

のぼり旗 専門店 オリジナル 手提げ袋の製作

オリジナル 手提げ袋の製作